上海作为中国合成生物学研究的重镇,其年度关键技术研发计划立项项目往往预示着该领域未来的技术突破与产业方向。2025年度"合成生物学"拟立项的18个项目,不仅展现了上海在该领域的科研实力,更折射出中国生物经济转型的战略布局。

本文将从产业视角深度剖析这批项目,解读其技术突破点、商业化潜力及对全球生物制造竞争格局的潜在影响,为投资者、企业家和政策制定者提供前瞻性洞察。

·立项全景:上海合成生物学创新生态的立体呈现

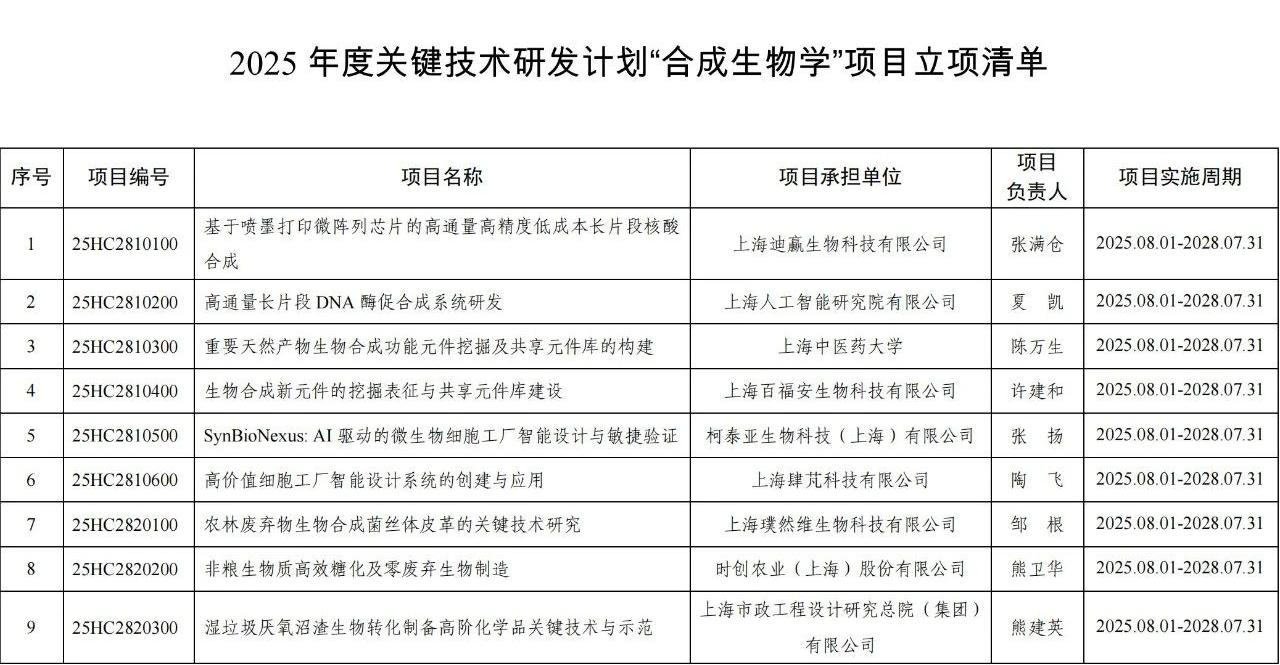

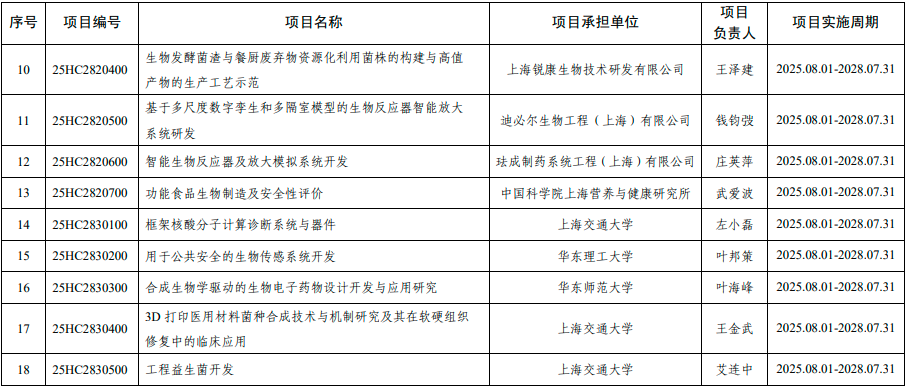

2025年度上海市关键技术研发计划"合成生物学"拟立项的18个项目构成了一个完整的技术创新矩阵,覆盖了从基础工具开发到终端产品应用的完整价值链。从承担单位分布来看,呈现出"企业主导、学研支撑"的鲜明特征——企业牵头项目达12项,占比66.7%,其中既有迪必尔生物、珐成制药等行业老兵,也有柯泰亚生物、肆芃科技等创新新锐;高校院所参与的6个项目中,华东理工大学、上海交通大学和华东师范大学等上海本地科研机构表现突出,体现了产学研紧密协作的创新生态。

从技术领域分布观察,这批项目精准锚定了合成生物学产业化的三大核心瓶颈与四大应用场景。三大瓶颈包括:生物反应器智能放大系统(项目1、2)、DNA合成技术(项目7、11)和细胞工厂设计平台(项目4、14);四大应用场景则涵盖生物医药(项目4、10)、生物材料(项目9、16)、食品健康(项目8、15)和环境治理(项目12、13)。这种布局既呼应了《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案(2023-2025年)》的战略规划,也直面了当前生物制造产业化的关键痛点。

特别值得注意的是,这批项目的资助机制设计体现了鲜明的产业化导向。对比2025年3月发布的申报指南可见,最终立项项目大多集中在"非定额资助"类目,且企业牵头比例显著高于往年。例如"功能食品生物制造及安全性评价"项目采用里程碑式分段资助,500万元经费根据研发进展分四次拨付,这种"扶优扶强、结果导向"的资助模式有效降低了财政资金风险,也倒逼研发团队更注重成果转化。从立项到验收的三年周期内(2025.6-2028.5),这批项目有望为上海合成生物产业带来一批具有自主知识产权的核心技术。

·技术突破:重构生物制造价值链的关键创新点

这批立项项目在技术层面的突破主要集中在使能技术革新与生产工艺优化两大维度,有望从根本上改变生物制造的效率与经济性。

在基因合成技术领域,迪赢生物的"基于喷墨打印微阵列芯片的高通量高精度低成本长片段核酸合成"项目(项目7)和上海人工智能研究院的"高通量长片段DNA酶促合成系统研发"项目(项目11)形成了技术互补。前者采用物理方法突破合成通量瓶颈,目标达到"百万条片段/小时"的合成速度;后者聚焦酶法合成,旨在降低错误率至10^-3以下并实现自动纠错。这两项技术若研发成功,将使中国在DNA合成装备领域摆脱对Twist Bioscience等国际巨头的依赖,并为本土基因合成服务商带来50%以上的成本优势。

生物反应器智能化是另一突破焦点。迪必尔生物的"基于多尺度数字孪生和多隔室模型的生物反应器智能放大系统"(项目1)与珐成制药的"智能生物反应器及放大模拟系统"(项目2)共同瞄准了生物制造中试放大的"死亡之谷"问题。传统发酵工艺从小试到产业化放大往往需要6-12个月的调试周期,成功率不足30%。这两个项目通过引入数字孪生技术和AI实时控制系统,力争将工艺放大预测准确率提升至80%以上,生产效率提高20%,有望将生物制品从实验室到工厂的转化周期缩短40%。对于抗体、疫苗等高价生物药而言,这种效率提升意味着单产品可节省数亿元的厂房投资和更早的市场回报。

在细胞工厂设计层面,柯泰亚生物的"SynBioNexus:AI驱动的微生物细胞工厂智能设计与敏捷验证"项目(项目5)和肆芃科技的"高价值细胞工厂智能设计系统的创建与应用"项目(项目14)代表了合成生物学与人工智能的深度融合。前者专注于缩短设计-构建-测试-学习(DBTL)循环周期,目标将单次途径设计时间从数周压缩至小时级;后者则强调复杂分子的逆合成分析,计划验证5种高价值分子的新合成途径。这种"AI+合成生物"的技术路线一旦走通,将颠覆传统耗时3-5年的菌种开发流程,使微生物细胞工厂能够像半导体芯片一样进行模块化设计与快速迭代。

特别值得关注的是华东理工大学叶邦策团队申报的"用于公共安全的生物传感系统开发"项目(项目3),该项目突破了传统合成生物学在化工医药领域的应用局限,探索生物安全监测这一新兴场景。通过挖掘6种以上危险因子传感元件,构建pM级灵敏度的生物传感网络,这项技术有望在机场安检、边境防控等领域创造全新的生物安全产业生态。这种跨界应用展现了合成生物学技术矩阵的延展性,也为传感器企业提供了转型升级的技术支点。

·产业影响:重塑全球生物制造竞争格局

上海这批合成生物学立项项目若研发成功,将在未来3-5年内对多个产业板块产生结构性影响。在生物基材料领域,璞然维生物的"农林废弃物生物合成菌丝体皮革的关键技术研究"项目(项目16)与时创农业的"非粮生物质高效糖化及零废弃生物制造"项目(17)形成了产业链协同。前者利用木腐真菌将秸秆、木屑转化为菌丝体皮革,已建立中试线;后者专注于破解纤维素糖化瓶颈,两者结合可使生物基材料成本降低30-40%。据华安证券研报,全球生物基材料市场将在2025年达到1000亿美元规模,中国有望占据28%份额。这类技术突破将使中国在生物基纺织、包装等领域获得相对于欧美化工巨头的差异化竞争优势。

医药健康板块将迎来创新加速。华东师范大学叶海峰团队的"合成生物学驱动的生物电子药物设计开发与应用研究"(项目4)和上海交通大学左小磊团队的"框架核酸分子计算诊断系统与器件"(项目10)代表了"生物电子"这一前沿交叉方向。前者致力于开发疾病响应型药物精准释放系统,后者则探索DNA分子计算在肿瘤早筛中的应用,诊断准确率目标达99%。这些技术不仅可能催生新一代智能医疗设备,更将重构制药企业的研发模式——传统药企需加快与合成生物学企业的合作,否则可能在新一轮技术迭代中丧失竞争优势。

在食品营养领域,上海交通大学艾连中团队的"工程益生菌开发"(项目8)和中科院上海营养与健康研究所武爱波团队的"功能食品生物制造及安全性评价"(项目15)直面行业痛点。前者通过改造益生菌功能拓展其在代谢疾病管理中的应用;后者则建立合成生物食品的安全评价体系,计划推动3款新食品原料通过审批。随着消费者对精准营养需求的增长,这些技术将帮助中国食品企业打破国际公司在益生菌、功能性成分等领域的技术垄断,创造500亿元以上的增量市场。

废弃物高值化利用项目则展现了合成生物学在循环经济中的潜力。锐康生物的"生物发酵菌渣与餐厨废弃物资源化利用菌株的构建"(项目12)和上海市政总院的"湿垃圾厌氧沼渣生物转化制备高阶化学品关键技术"(项目13)瞄准了生物制造和城市治理中的废弃物难题。通过构建专用菌种并优化转化工艺,目标实现80%以上的转化率和吨级示范。这类技术不仅可降低环保企业30%以上的处理成本,更能将废弃物转化为琥珀酸等高价化学品,创造"变废为宝"的循环经济模式。随着欧盟碳边境税(CBAM)的实施,这类低碳技术将成为中国制造业出口的关键竞争力。[表:上海2025合成生物学立项项目的重点产业影响分析]

·挑战与建议:从技术突破到产业落地的关键跨越

尽管这批立项项目展现了良好的技术前瞻性和产业关联度,但从实验室创新到规模化商业成功仍面临多重挑战。产业化放大是首要瓶颈。正如华东理工大学魏东芝教授在2025国际合成生物学论坛上指出:"过去大家过于集中于分子和细胞水平,对于反应器水平和分离纯化的环节往往是忽视的"。项目中有6个涉及中试放大工艺,但仅有珐成制药等少数企业具备产业化经验。建议建立市级合成生物学中试共享平台,整合高校研发优势与企业工程化能力,降低单个企业的设备投入风险。

技术同质化竞争隐患也不容忽视。上海中医药大学陈万生团队的"天然产物生物合成功能元件挖掘"(项目15)和百福安生物的"生物合成新元件共享元件库建设"(项目6)均聚焦元件挖掘,存在资源重复投入可能。参考北京科委的做法,建议建立合成生物学元件库联盟,制定数据标准与共享机制,避免"重复造轮子"。同时应加强知识产权保护,防范菌种及配方泄露风险——华安证券研报显示,这是合成生物学企业面临的第二大风险。

监管滞后可能制约创新转化。合成生物食品、生物电子药物等新产品面临审批体系不完善的挑战。科汉森公司前亚太区总监江华指出:"任何一项颠覆性的创新天然就会和监管产生碰撞"。建议借鉴杭州"合成生物产业政策"经验,设立监管沙盒机制,对创新产品开展有限范围内的真实世界测试,加速监管科学体系建设。

资本市场支持需更具耐心。合成生物学项目研发周期长、前期投入大,而当前国内风投普遍追求3-5年退出。2024年中国合成生物领域投融资仅15起,金额4.12亿元,与产业需求相距甚远。建议设立市级合成生物产业引导基金,联合社会资本形成不少于20亿元的专项基金池,对重点项目进行长期陪伴式投资。

从全球竞争视角看,上海这批立项项目在DNA合成、细胞工厂设计等上游工具层与国际领先水平仍有差距,但在生物基材料、废弃物转化等应用领域已显现差异化优势。建议实施"非对称赶超"战略:一方面通过国际合作引进基础工具技术;另一方面聚焦中国市场需求大、资源禀赋强的领域(如农林废弃物转化)打造单项冠军。上海市农科院联合璞然维生物开展的菌丝体皮革项目(16)正是这种战略的典范——利用中国丰富的农业废弃物资源,开发符合全球可持续发展趋势的生物材料。

展望未来,随着这批项目的实施,上海有望在2028年前后形成3-5个具有全球影响力的合成生物学产业集群,培育出多家独角兽企业。更深远的意义在于,这些技术突破将推动中国生物制造从"跟跑"向"并跑"甚至"领跑"转变,为经济高质量发展注入绿色动能。合成生物学不仅是技术竞赛,更是一场关于未来产业主导权的战略博弈,上海的这批立项项目,正是中国在这场博弈中落下的一枚枚重要棋子。

图文来源:114产学研

--END--

企业愿景:致力打造优秀的产业投资集团

企业使命:帮助有梦想的创业者,成为优秀的企业家

核心价值观:专业创价值 合作赢未来

投资理念:投早、投小、投硬、投国家所需要